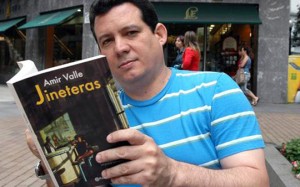

Entrevista a Amir Valle

Por Juan Carlos Romero Mestre

¿A qué se dedica cuando no escribe?

Soy periodista, así que, cuando no escribo, escribo. Y mi vida se

debate entre esos ámbitos, a los que prefiero llamar

“responsabilidades”, pues la escritura, como creador de ficciones, la

considero un acto de absoluta responsabilidad social (no creo en la

literatura sólo como objeto para el disfrute ni como mecanismo de alguna

autoantropofágica tendencia del arte por el arte), ya que pienso que la

literatura debe ser un creador de conciencia, un vomitivo contra la

inopia ideológica, una aguja que le pinche el trasero a quienes deciden

estar sentaditos en la comodidad de su burda tranquilidad egoísta

mientras el mundo se viene abajo a pedazos. El periodismo, obviamente,

es todavía una responsabilidad más directa.

Ahora, si te refieres a qué hago cuando no escribo nada de nada, o

cuando no estoy haciendo alguna actividad intelectual o de

enriquecimiento (la lectura, por ejemplo), te diré que soy un animal de

familia y dedico buena parte de ese tiempo libre a disfrutar cada minuto

de la vida de mis hijos y de mi esposa. Como además de eso, estoy un

poco panzón y no quiero parecer un tapón de bañadera (los gorditos

bajitos solemos adquirir con suma facilidad esa forma), entonces suelo

correr por el parque Humboldthaim, a un par de cuadras de mi casa en

Berlín, o montar bicicleta un par de horas, algunas tardes de cada

semana para meterme en vericuetos aún desconocidos de esta alucinante

ciudad en la que habito.

¿En qué momento decidió que quería escribir?

Mi primer recuerdo suele ser el de mi madre en las noches, con su

hermoso pelo negro y largo, metida conmigo bajo el mosquitero que cubría

mi cama, leyéndome historias de los muchos libros que había en mi casa

en aquellos años de mi más temprana niñez. El otro recuerdo es el de los

mosquitos zumbando al otro lado del mosquitero, lo cual quizás me

forzaba a estar aún más temprano en la cama cada noche, leyendo siempre

algún libro. Pero te puedo decir que fue a los siete años, cuando

terminé de leer

Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, que

sentí por primera vez la necesidad de escribir. Y escribí una historia

con mi amor imposible de entonces, Betty, uno de los seres más hermosos

que conocí, casi mi hermana, pues nuestras madres eran muy amigas.

Recuerdo que años después le di a leer la historia, apenas unas cuatro

hojas escritas con una enorme y horrible letra, que ella disfrutó porque

ya creía que yo iba a ser escritor. Lamentablemente no pude darle la

alegría de complacer uno de sus deseos: dedicarle mi primer libro, pues

murió de leucemia poco después de cumplir los 20 años.

¿Qué le aporta la escritura? ¿Y la literatura? ¿Piensas que vale todo en la literatura?

Cuando eres escritor descubres que escribir te va enriqueciendo como

persona mientras avanzas por ese camino. Es un ámbito de

experimentaciones, búsquedas y miradas muy amplio en aportes, que pueden

ayudarte lo mismo a comprender los traumas propios o ajenos, que a

ganar pericia en hacerle el amor a una mujer. La literatura, además,

considerándola como ese espacio creado por otros, me permitió entender

mejor lo jodido que estaba el mundo cuando no existían, como hoy, todas

esas tecnologías que informan, sí, te permiten saber lo que pasa a

millones de kilómetros de distancia, y supuestamente socializan más al

ser humano, pero la mayor parte de las veces nos hacen estar más solos y

aislados de lo que podemos imaginar en medio de tanta supuesta

modernidad informática.

En literatura, siempre que lo hagas con honestidad, con todo el

talento que Dios te dio y sabiendo que se escribe para edificar el alma

de quien te lee, vale todo.

¿Qué es necesario para que una novela interese a los lectores?

Que cuente una historia. A veces creo que algunos escritores son

irremediablemente estúpidos porque olvidan el más sólido ejemplo de lo

que es novelar: aquel momento en que, después de regresar de las

cacerías, sentados alrededor de la hoguera, uno de los guerreros contaba

a los demás las peripecias de esa cacería. Lo que más me ha llamado la

atención de todas esas historias, cuéntela quien la cuente, o de las

reproducciones de lo que debió suceder en ese momento, o de las

películas que sobre ese período y ese instante se han hecho, es que

siempre nos queda la idea de rostros que escuchan atentos lo que el otro

cuenta, de bocas que se abren asombradas ante lo narrado, de

respiración contenida en los momentos de mayor tensión de la historia

que escuchan… No se oye por ningún lado el ronquido de uno que se quedó

dormido, aburrido, porque el narrador se ponía a enredar la historia con

palabritas rebuscadas para que el jefe de la horda le diera el premio

al mejor contador de historias. Ni el bostezo de una Cromañona que no

entendía qué carajo estaba contando ese guerrero. No. Para todos en la

horda era importante esa comunicación. Y creo que esa necesidad de

comunicación sigue intacta hasta hoy. Por eso fue muy vital para mí

escuchar a Vargas Llosa cuando, luego de escribir todos esos

complejísimos libros que escribió, cargados de todas esas innovaciones

técnicas en lengua española que bien conocemos, dijo que no había nada

más difícil, ni nada más meritorio en literatura, que escribir una

historia del modo más simple y más honesto posible.

¿Qué género es su favorito en lectura? ¿Y sus autores? ¿Quiénes le han influido?

Soy un lector obsesivo de poesía. Es para mí el gran género, el sumum

de todas las esencias literarias; y tanto respeto a ese género que,

aunque yo mismo he escrito poesía alguna vez, me he dicho que jamás

publicaré ni un verso de los que he escrito para no ofender con mis

perpetraciones a los excelentes poetas que he leído. Salvo algunos

poemas que conserva mi esposa, los demás han ido a parar al fuego.

En la vida uno va recibiendo muchas influencias, va cambiando de

autores de cabecera según el momento en que te encuentres, pero he dicho

otras veces que quien quiera hablar de influencias en mi obra tendría

que encabezar una amplia lista con cuatro autores: el peruano Mario

Vargas Llosa, el mexicano Juan Rulfo y los norteamericanos Erskine

Caldwell y Ernest Hemingway. Luego, a cierta distancia pero también

aportadores al escritor que soy, los cuentos de Cortázar y su

Rayuela, la novelística de Soler Puig (básicamente

El pan dormido y

Un mundo de cosas), obras específicas como

Los miserables de Víctor Hugo,

Una tragedia americana de Theodore Dreiser,

El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas,

La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata,

Las palmeras salvajes

de Faulkner, y algunas otras novelas que mucho me marcaron, sumado todo

al magisterio crítico en mi juventud de Salvador Redonet, Aida Bahr y

Eduardo Heras León.

¿Cuál es su método de trabajo? ¿Anota lo que se le ocurre?

Soy periodista y el periodista que se respete no confía mucho en su

memoria. Por eso anoto todo. E incluso más, soy un coleccionista de

historias. Ya he dicho, por ejemplo, que de nuestro travieso Pepito he

recopilado más de seis mil historias. Y que mi novela

Las palabras y los muertos fue armada con versiones sobre la historia de Cuba que escuché en la calle, durante años, a gente del pueblo.

Mi método de trabajo no ha variado mucho, salvo en alguna etapa muy

temprana en que escribía de noche. Escribo muy temprano en la mañana,

cuando mi mente está clara, y siempre siguiendo la teoría de Hemingway

de escribir hasta el momento en que en el fondo del pozo quede un poco

de agua que me permita seguir al día siguiente. Escribo todos los días,

aunque sea un párrafo; vicio que me quedó de mis años de periodista de

la radio, cuando estaba obligado a entregar cada día cuatro noticias,

una entrevista y un reportaje. En los últimos diez años he tenido la

oportunidad de que me paguen para escribir, gracias a becas y otras

circunstancias, así que me levanto muy temprano, escribo un par de horas

y luego me dedico a otros géneros y al periodismo.

¿Si pudiese ser un libro, cuál sería?

La Biblia, el único libro que lleva más de mil años intentando

enseñar al hombre a ser mejor; la mejor prueba de que la especie humana

está tan podrida porque así lo ha querido y porque no escucha consejos

ni siquiera de Dios.

¿En qué proyecto se encuentra sumergido en estos momentos?

¿En qué proyecto se encuentra sumergido en estos momentos?

Estoy revisando la última versión escrita de mi novela

No hay hormigas en la nieve,

que cuenta la historia de cinco cubanos emigrados a Berlín en cinco

épocas distintas del siglo XX y lo que va del XXI, comenzando por la

huella del paso del violinista Brindis de Salas por Alemania, cuando se

convirtió en un músico aclamado en todas las cortes de Europa, recibió

títulos honoríficos y fue el Músico de Cámara del emperador Guillermo

II, y terminando por la historia de un diplomático cubano que, por

querer huir del comunismo, estuvo encerrado primero en el horror de la

prisión central de la Stasi en Hohenschönhausen y luego en Villa

Marista.

¿Se escribe por placer o también por dinero y reconocimiento?

Aunque cada día que pasa sobre el pellejo de este mundo nuestro es

más imprescindible el dinero, al menos yo, ni siquiera hoy, he escrito

por dinero. La literatura no es un negocio o, si lo fuera, sería el

negocio del muerto de hambre, salvo escasas (y todas no muy ilustres)

excepciones. Hace muchos años empecé a escribir simplemente porque sí,

porque algo me obligaba a soltar mis mundos sobre un papel, y no he

parado hasta hoy. Si el dinero viene después, bienvenido sea. Si llega

el reconocimiento, también sea bienvenido. Y aunque sé que hay muchos

que escriben por dinero y reconocimiento, especialmente en estos tiempos

en que las tecnologías hacen creer a mucha gente que cualquiera es

escritor y que cualquier basura etiquetada como literatura es mercancía,

creo que la mayoría de los escritores que se respetan, al menos los que

conozco, escriben porque no saben hacer mejor otra cosa. De todos

modos, no olvidemos que mercachifles hay en todas partes.

¿Domina los recursos de estilo, las figuras literarias, o escribe con estilo propio y sigue experimentando y aprendiendo?

Cada libro, cada historia es un aprendizaje, aunque me considero un

conocedor de las técnicas literarias. Tuve buenos maestros (Soler Puig,

Heras León, Aida Bahr, Redonet) y me enorgullece decir que muchos de los

más jóvenes escritores cubanos que hoy publican en Cuba y en otros

países fueron alumnos de talleres de narrativa que tuve en Cuba, primero

por mi cuenta y luego como profesor del Centro de Formación Literaria

“Onelio Jorge Cardoso”, que fundó y dirige Eduardo Heras León, donde fui

uno de los “profes” de técnicas narrativas. Pero siempre recuerdo a ese

inolvidable amigo que fue el negro Redonet que una vez me dijo: “Ya te

sabes al dedillo todas las técnicas, Amir; ahora te toca olvidarlas”. Y

es lo que he hecho: una vez que las aprendes, a la hora de escribir, no

te puedes poner a pensar en las técnicas, ellas salen solas y se ajustan

solas al mundo y a los personajes que estás narrando.

Se habla de que los escritores deben cuidar y ofrecer obras

depuradas utilizando recursos narrativos o encuentra bien que lo que se

cuenta se limite a contar como se cuenta en las sobremesas.

Ya lo dije antes: creo en las historias bien contadas. Hace unos años

hicimos un experimento en uno de mis talleres: analizar bajo la

estricta lupa de esa depuración fragmentos de

Crimen y castigo, de Dostoyevski;

La montaña mágica, de Thomas Mann y

Cien años de soledad,

de García Márquez. Demostramos que eran textos imperfectos, llenos de

violaciones elementales de las leyes gramaticales y de la escritura.

Podamos alegremente los textos de acuerdo a lo que las exigencias

dictaban. Quedaron perfectas según las normas, pero ¡¡¡Le matamos el

alma a esas historias!!! En simples palabras, como en todo, hay que

escribir bien, pero como esa condición es algo que depende de la visión

de quien analiza el texto, de su cultura y gustos estéticos, de sus

exigencias intelectuales (e intelectualoides, en algunos casos) es

preferible contar una historia de modo simple, como si fueras ese

guerrero de la horda que rememora ante los demás la más reciente

cacería.

¿Regala libros en alguna ocasión?

Generalmente regalo sólo a mis amigos y ellos, en su mayoría, son

lectores, así que es casi un vicio regalar libros. Vivo además en un

país donde, por suerte, regalar un pequeño ramo de flores y un libro se

considera una exquisitez, algo de muy buen gusto.

¿Crees que la literatura cubana está de moda y que el escritor, en tanto figura pública, tiene responsabilidad social?

No a lo primero y sí a lo segundo.

Si

la literatura cubana estuviera de moda, teniendo en cuenta la cantidad

de excelentes escritores cubanos en la isla y en el exilio, fuera

muchísimo mayor la literatura cubana publicada por las medianas y

grandes editoriales de todo el mundo. Pero lamentablemente, salvo

algunas pocas excepciones en las que tengo la suerte de estar incluido,

los escritores cubanos tienen que contentarse con ser publicados por

pequeñas y a veces volátiles editoriales cubanas fuera de Cuba o por las

editoriales oficialistas dentro de la isla.

Con respecto a la responsabilidad social del escritor, es triste

decirlo, pero soy de los que veo con vergüenza que, por sólo mencionar

tres países con el nivel literario de Cuba, mientras los escritores

colombianos, mexicanos y argentinos se han convertido con su literatura y

con su postura ciudadana o cívica en líderes de opinión pública, en

movilizadores de la conciencia y el pensamiento social de sus países,

los cubanos generalmente nos hemos dedicado a dividirnos en guerritas

intestinas, a perseguirnos con paranoias estúpidas (fundadas o

infundadas) o a hundirnos en un silencio que, pésele a quien le pese,

siempre es cómplice ante el desastre político, económico y social que es

hoy nuestro país. Pueden contarse con los dedos los escritores cubanos

que han asumido sin medias tintas, sin oportunismos, sin intereses

ególatramente mediadores y sin capillismos sucios esa responsabilidad,

que no es sólo social sino también ética. Incluso ahora, en tiempos de

internet, cuando es más fácil visualizar la participación ética de

algunos sectores, es vergonzoso ver la abulia, las vacilaciones

medrosas, las poses intelectualoides para escabullir el cuerpo o la

invisibilidad por conveniencia de una gran mayoría de los escritores e

intelectuales cubanos, tanto de la isla como del exilio, cuando se trata

de hacer valoraciones serias, dialógicas y públicas sobre el “asunto

cubano”.

¿Cómo le ha cambiado el mundo la tecnología?

En muchos aspectos me ha facilitado la vida y el trabajo, es obvio;

aunque tampoco es algo que me asombre: yo trabajaba en Cubanacán, en

Publicitaria Coral, y en 1992 tuve mi primera computadora, una IBM XT,

luego una 386, una 486, una Pentium y así hasta hoy. Recuerdo que en

aquellos inicios en toda La Habana éramos cuatro a cinco los escritores

con esa posibilidad. Hoy, en casa, los cuatro miembros de mi familia

tienen su computadora; tenemos los dos grandes rivales de la tecnología

(mi hijo ama la tecnología Apple y nosotros preferimos Microsoft); casi

todos mis libros se venden en la doble condición del mercado editorial

actual: el digital y el papel…, pero yo, aunque escribo directo a la

computadora, imprimo todo y reviso sobre el papel impreso, a lápiz, como

he hecho siempre.

¿Sentías que habías nacido con vocación literaria?

Jamás lo supe. Fue mi maestra de primaria, Miriam Junquera, allá en

un pueblecito de Holguín llamado Central Antonio Maceo, quien me dijo a

mis 10 años que yo sería escritor porque escribía las composiciones que

ella mandaba en clases con un toque que ella consideraba especial. Y lo

cierto es que mientras los demás alumnos se tenían que esforzar para

escribir un par de párrafos cortos en las pruebas, para mí eso era una

diversión, a pesar de que siempre tuve una letra horrorosa que mis

profesores, sin embargo, se esmeraban en descifrar.

¿Lamentas que tu vida literaria se hubiera desarrollado en otro medio más propicio?

Todo lo contrario: cada día agradezco a Dios que me haya permitido

vivir en una dictadura que, en su estupidez típica de las dictaduras,

creó el caldo de cultivo para que yo me hiciera escritor: primero,

fomentando un falso sistema cultural que, aunque ideologizado, me

permitió entrar en el mundo de la cultura a pesar de ser el hijo de una

familia pobre (mi padre, por ejemplo, podría haber sido un gran pintor,

pero mi abuelo no quiso dar su voto a los políticos, allá por los

cincuentas, a cambio de la beca en San Alejandro), y después,

permitiendo que yo pudiera vivir en barrios donde la droga, la

prostitución, el mercado negro y otros males de la marginalidad eran el

día a día; ese océano de historias que he recogido en mis novelas.

Por otro lado, el paso de mariposa que escribía cuentecitos

apolíticos al gusano que escribía (y tuvo la suerte de publicar fuera de

Cuba) novelas sobre esos ámbitos podridos que la Revolución se empeñaba

en ocultar al mundo, me permitió ascender a una escala de comprensión

de la realidad cubana que no hubiera tenido en otro medio “más

propicio”, y el destierro forzado (porque recuérdese que yo no me fui de

Cuba, me dejaron salir y luego no me permitieron entrar) me ha abierto

nuevas posibilidades de conocimiento, todas ellas muy enriquecedoras

para el ser humano y para el escritor que soy.

Y como a fin de cuentas soy un ciego creyente en esa máxima

hemingwayana que asegura que el escritor siempre se alimenta de la

carroña humana, me siento satisfecho de haber estado en los sitios donde

más apestosa era esa carroña.

¿Cree que la literatura cubana a veces tiene serios altibajos?

Un día escuché decir al profesor Ricardo Repilado, un viejo sabio

santiaguero, que la literatura no era sólo Carpentier, Lezama o Fernando

Ortiz, tomándolos como referencia de gran narrador, gran poeta y gran

ensayista. Mencionó a un narrador, a un poeta y a un ensayista, cuyos

nombres jamás yo había oído mencionar, pero que tiempo después encontré

en el Diccionario de la Literatura Cubana. Recuerdo que le pregunté

quiénes eran, y recuerdo claramente que me dijo, irreverente como

siempre era: “¿y qué coño importa? ¡Eran malísimos escritores! Lo que

importa es que escribieron y fueron parte de un fenómeno”. Entendí así

algo que hoy se olvida: la literatura no es sólo un autor de calidad, es

un fenómeno social, un movimiento de ideas, una manifestación del

pensamiento social de una época, y a ella pertenecen los grandes, los

medianos, los malos e incluso hasta los que intentaron ser escritores y

ni siquiera consiguieron publicar, así como esos altibajos a los que te

refieres. Yo te respondería con una pregunta: ¿qué es la literatura

cubana de los últimos 50 años? La respuesta habría que armarla atando

todas las contribuciones de la isla y el exilio, las que tuvieron éxito,

las que fracasaron, las que dieron grandes nombres, las que apenas

dieron un libro, las que nacieron muertas por su clara filiación a

políticas foráneas como el realismo socialista, las que murieron apenas

abrir los ojos por las duras condicionantes del exilio, las revistas

supervivientes, las revistas hoy olvidadas…, en fin, una oscilación de

tsunamis, pleamares y tormentas, altibajos todos que enriquecen

increíblemente nuestra literatura.

¿Qué libros han cambiado su vida?

Las aventuras de Tom Sawyer

¿Qué libros han cambiado su vida?

Las aventuras de Tom Sawyer, que me hizo descubrir al escritor que se escondía en mi sangre;

Conversación en La Catedral,

que me tuvo deprimido creyendo que jamás sería escritor porque no

podría escribir una maravilla de la lengua y la técnica como esa novela

de Vargas Llosa;

Los miserables y

El Conde de Montecristo, que me hicieron entender que en literatura la historia humana es lo que cuenta;

La fiesta del chivo,

también de Vargas Llosa, que me permitió descubrir las claves para

poder llevar a una historia novelada las duras verdades históricas que

conté en mi novela

Las palabras y los muertos.

Pero más que todos ellos, mi propio libro

Habana Babilonia o Prostitutas en Cuba,

cuya circulación clandestina en Cuba, cuya prohibición oficial que

incluye palabras denigrantes contra el libro del propio Fidel Castro,

hizo que me convirtiera de un escritor sólo conocido en el medio

cultural en un escritor leído en silencio por cientos de miles de

cubanos (las dictaduras nunca logran entender el placer de lo prohibido,

de lo contrario no perpetrarían tantas prohibiciones). Es también el

libro que inició mi conversión forzosa de mariposa en gusano; la obra

elogiada como un clásico del testimonio latinoamericano, ganador del

Premio Internacional Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción

publicado en lengua española en el 2006; el libro en fin que me lanzó,

al mismo tiempo, al reconocimiento internacional y al destierro.

El regreso, la nostalgia, el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar… ¿tiene la obsesión del regreso?

Muchas veces, al principio de mi destierro, soñaba que regresaba a

Cuba y que no me dejaban salir. Lloraba como un niño y despertaba con un

malestar terrible. Curiosamente, a los dos años esos sueños

desaparecieron. Y coincidió esa desaparición con un viaje que hice a

Puerto Rico, en el cual extrañé horriblemente mi casa en Berlín. Cuando

estuve en mi apartamento aquí en Wedding, supe que había regresado a

casa y esa sensación no me ha abandonado. Se evaporó la nostalgia porque

descubrí que cada uno de nosotros carga siempre con su propia isla, la

planta allí donde se es feliz y esa nadie te la puede arrebatar. Y si de

pronto, en cualquier lado del mundo donde vas te encuentras con esos

amigos que dejaste, con parte de tu familia, con quienes fueron tus

alumnos, con cientos de lectores que también han emigrado, y te das

cuenta que el gran problema que has tenido es que tú mismo le has puesto

barrotes, fronteras falsas a esa isla interior, incluso cuando vivías

allá en Cuba, entonces caerá sobre ti una paz que te ayudará a

sobrellevar la ausencia de lo geográfico insular, de lo terrenal. Si a

eso le sumas que de pronto tus hijos, sin dejar de ser cubanos, se

mueven con total libertad en otra lengua y otras costumbres, comienzas a

cuestionarte si realmente tu pertenencia es a ese lugar por el que

tanta nostalgia has sentido o es ese otro sitio, que tal vez coincida

con la patria pero puede ser que no, en el que uno es totalmente feliz.

¿Ha tenido que esquivar la censura en sus escritos?

Podría escribir un libro contándote las historias de todos mis libros

censurados. Sólo te diré que desde 1990 en que gané el premio UNEAC no

volví a publicar hasta el año 2000, cuando mi libro

Manuscritos del muerto

se publicó totalmente mutilado. Entre 1997 y el 2004 escribí casi toda

la serie de novelas negras que fui publicando en España desde el 2002, y

sólo una de esas novelas:

Si Cristo se desnuda, se publicó en

la isla luego de ganar el Premio de Novela José Soler Puig. Tuve que

ganar en dos ocasiones el Premio de Novela Erótica La Llama Doble para

que se publicaran, en el 2001 y el 2004, en limitadas ediciones:

Muchacha azul bajo la lluvia y

Los desnudos de Dios.

Sobre mí ya gravitaba la prohibición por mis críticas al gobierno en

entrevistas concedidas en España, alimentada aún más la prohibición por

el “pecado” de haber aceptado ser el Coordinador en La Habana de la

Colección de Cultura Cubana de la editorial Plaza Mayor, dirigida por

Patricia Gutiérrez Menoyo, colección tolerada pero “no bien digerida”

por la oficialidad cultural. Cuando trabajaba como Especialista de

Literatura en el Instituto Cubano del Libro, como ya algunos autores han

escrito, les avisé cuando sus libros eran censurados e incluso cuando

tres de esos libros iban a ser convertidos en pulpa. Y por eso cada vez

que escuchaba a algunos fantoches culturales cacarear que en Cuba no

había censura, me decía que entonces yo no debía saber cuál era el

verdadero sentido de esa palabra porque ahí estaban mi libro de

testimonio

Habana Babilonia y mis novelas

Las puertas de la noche, Entre el miedo y las sombras, Santuario de sombras y Largas noches con Flavia, denegadas todas por editoriales cubanas.

¿Hay algún género más eficaz para transcribir la realidad cubana?

La novela negra, como ya se ha estudiado, se ha convertido en América

Latina, Estados Unidos y algunas naciones de Europa en el mejor

exponente de la realidad social y todas sus complejidades. En Cuba

sucede lo mismo, y aunque ya existen algunos autores que van dando pasos

muy destacados, encabezados por Padura, lo cierto es que todavía hay

una lucha muy fuerte, casi entendible, de los escritores contra el

género, pues en la década del 70 y el 80 se escribió tanta mala

literatura policial que se creó un estereotipo: si escribes una novela

de ese género eres un escritor menor. Lamentablemente no han llegado aún

a Cuba los intensos debates internacionales que han puesto a la novela

negra en la cima de los géneros literarios más eficaces para reflejar la

complejidad del mundo en que vivimos. Confío en que poco a poco esa

realidad vaya cambiando.

¿Crees que la cultura cubana tiene déficit de monografías,

memorias históricas que den profundidad a esta cultura? ¿Cómo se puede

suplir este vacío?

Sólo en un espacio de libertad se podrá rellenar esas lagunas que,

sin dudas, existen. Pero es lógico que existan: no podemos olvidar que

una de las armas de la dictadura ha sido esa, reescribir la historia a

su conveniencia. Ante los tiempos que corren, en momentos en que

comienzan a fenecer las generaciones nacidas en las décadas del 40 y del

50, para la dictadura es muy conveniente mantener en sus manos el poder

de la escritura de la historia porque, por ejemplo, no les resultaría

conveniente que las nuevas generaciones nacidas en este proceso de

haitianización de la economía que vive nuestra isla encontraran libros

donde se hablara, de modo serio, científico, responsable, que hasta

1959, a pesar de las corrupciones políticas y otros males sociales, Cuba

era una de las naciones más desarrolladas social, económica y

tecnológicamente en todo el mundo, realidad que, como sabemos, los

“historiadores” de la Revolución se han empeñado, y han logrado,

ocultar.

¿Sin memoria no hay imaginación?

Obviamente. La imaginación es la manifestación más clara de las

nociones adquiridas, de las herencias recibidas, del imaginario que se

incorpora a tu vida sutilmente desde la memoria histórica, social o

familiar. La imaginación es, además, el poder de ver lo que aún no se

tiene; de ahí que sea tan importante para el desarrollo de una sociedad

rescatar la memoria histórica, social, individual o colectiva de modo

que se enriquezca la posibilidad de imaginar nuevos caminos, nuevos

rumbos. Es, por ello, que las dictaduras, sean de derechas o de

izquierdas, siempre pretenden monopolizar la memoria de una nación. Una

vez en su poder ya es simple manipularla, dosificarla, envenenarla o

adulterarla de acuerdo a sus intereses políticos.

En las novelas se mezclan hechos reales con hechos

inventados; no obstante, viendo la parte importante de realidad que

aparecen en tus novelas, uno puede pensar que la realidad supera la

ficción.

Totalmente. En mis novelas, la ficción única que existe es la

adecuación que he hecho de las historias a una estructura literaria,

todo lo demás sucedió en los barrios de Centro Habana aunque en algunos

casos sean historias absolutamente alucinantes, como salidas de la mente

de un loco.

¿Qué objetivos persiguen sus libros?

Quisiera simplemente que sean leídos, que conmuevan aunque sea un

poco los resortes dormidos en las conciencias. Pero, ojo, jamás me

propongo esos objetivos. Simplemente escribo.

¿Qué mensaje desea trasmitir a los cubanos en este 2013?

Ya lo he dicho. Ahí está la isla, estamos divididos, mirándonos cada

uno nuestro propio ombligo, mientras el país se va a pique por nuestros

miedos, nuestras divisiones, nuestros silencios. Es un desastre evidente

del que todos tenemos culpa. Un cubano de la isla dice: “lo mío no es

la política, es la supervivencia”, y se cree libre, pero es un modo

bastante triste de ser esclavo porque tiene que aceptar, sin chistar,

todo el desastre y la limitación de libertades que le han impuesto. Un

cubano del exilio dice: “yo no me meto en política, ya logré la libertad

que quería pues vivo en un país libre y democrático”, y habría que

preguntarle si es realmente libre alguien que, viviendo fuera de la

isla, tenga que bajar la cabeza y callarse ante todo el desastre y la

limitación de libertades que le han impuesto sólo porque quiere ir a ver

a su familia en Cuba. Conozco a muchos cubanos que, viviendo en

naciones libres y democráticas, son más esclavos de la dictadura que

millones cubanos que viven en la isla. En fin, que Cuba, su libertad

total y real (es decir nuestra libertad real y total) sigue siendo una

lección pendiente para todos nosotros, los cubanos.